有田焼みつけた!!

今回は、東急田園都市線の二子玉川駅の隣にある用賀駅から徒歩8分ほどのところにある「藤の湯」さんにお邪魔しました。

住宅街の中にある藤の湯さんは、隠れ家のようでありながらも堂々とした佇まいです。

創業はなんと昭和30年。最近は銭湯が減ってきているけれど、藤の湯さんはコアなファンに支えられて今まで続いてきているそうです。

そんな姿も有田焼の歴史と重なるところがありますが、なぜブログで紹介しようと思ったのかと言うと、藤の湯さんで使われているタイルが有田焼だからです!

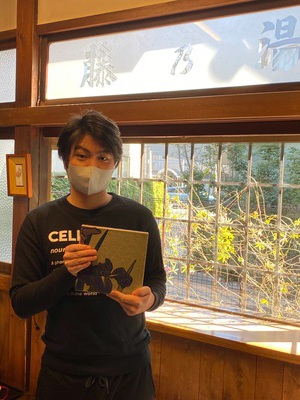

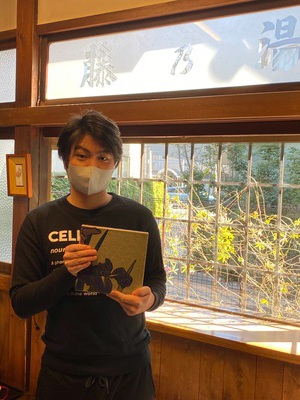

なぜ有田焼を使う事になったのかなどを、2代目の当主で東京都の銭湯組合の支部長も務めていらっしゃる山口 欧太郎さんに伺うことができました。

もともと、山口 欧太郎さんのお父さんが骨董品や陶器を愛してやまなかったそうで、壁のタイルは岩尾磁器さんにお願いをして作って頂いたそうです。細部までこだわっておられて、男湯と女湯のそれぞれの入口にも有田焼が使われています。

実際に完成した時は、嬉しさから有田町まで来たと話してくださいました。

藤の湯を愛しているお客さまの評判もとっても良いそうです!

岩尾磁器工業のタイルを触らせてもらいましたが、ずっしりとした重みがありました。有田焼は食器の印象が強かったですが、生活の色々なシーンでも使われているんだと学びました。

私は、恥ずかしながら今回初めて銭湯に行きました。

期末テストが終わったら、父と藤の湯さんに行ってお互いの背中を流してから檜のお風呂に浸かり、有田焼のタイルを見ながらリフレッシュしたいと思います!

住宅街の中にある藤の湯さんは、隠れ家のようでありながらも堂々とした佇まいです。

創業はなんと昭和30年。最近は銭湯が減ってきているけれど、藤の湯さんはコアなファンに支えられて今まで続いてきているそうです。

そんな姿も有田焼の歴史と重なるところがありますが、なぜブログで紹介しようと思ったのかと言うと、藤の湯さんで使われているタイルが有田焼だからです!

なぜ有田焼を使う事になったのかなどを、2代目の当主で東京都の銭湯組合の支部長も務めていらっしゃる山口 欧太郎さんに伺うことができました。

もともと、山口 欧太郎さんのお父さんが骨董品や陶器を愛してやまなかったそうで、壁のタイルは岩尾磁器さんにお願いをして作って頂いたそうです。細部までこだわっておられて、男湯と女湯のそれぞれの入口にも有田焼が使われています。

実際に完成した時は、嬉しさから有田町まで来たと話してくださいました。

藤の湯を愛しているお客さまの評判もとっても良いそうです!

岩尾磁器工業のタイルを触らせてもらいましたが、ずっしりとした重みがありました。有田焼は食器の印象が強かったですが、生活の色々なシーンでも使われているんだと学びました。

私は、恥ずかしながら今回初めて銭湯に行きました。

期末テストが終わったら、父と藤の湯さんに行ってお互いの背中を流してから檜のお風呂に浸かり、有田焼のタイルを見ながらリフレッシュしたいと思います!